Nel firmamento delle STEM, alcune figure brillano per la loro capacità di unire sapere, coraggio e umanità. Samantha Cristoforetti è una di queste.

Astronauta, ingegnera, aviatrice, divulgatrice, prima comandante europea della Stazione Spaziale Internazionale: ma anche lettrice appassionata, cittadina consapevole, promotrice di educazione scientifica.

Il suo viaggio — letterale e simbolico — ci mostra cosa significa fare scienza oggi, e perché servono più modelli femminili accessibili, concreti e autorevoli.

Un curriculum spaziale (in ogni senso)

Samantha Cristoforetti nasce a Milano nel 1977 e cresce in Trentino, dove sviluppa presto una doppia passione: la conoscenza e il volo.

Dopo il liceo, frequenta l’Università Tecnica di Monaco di Baviera, laureandosi in ingegneria meccanica con una specializzazione in propulsione aerospaziale. Durante il percorso, studia anche all’École Nationale Supérieure de l’Aéronautique et de l’Espace di Tolosa e al MIP Politecnico di Milano, dimostrando una formazione multiculturale e interdisciplinare.

Parallelamente entra nell’Aeronautica Militare Italiana, dove diventa pilota di jet da combattimento, esperienza che le fornirà non solo abilità tecniche, ma anche una capacità gestionale e di leadership raramente associata alle carriere scientifiche femminili.

Nel 2009, a soli 32 anni, viene selezionata dall’ESA (Agenzia Spaziale Europea) come astronauta, superando una selezione durissima tra più di 8.000 candidati.

Missione Futura: il debutto nello spazio

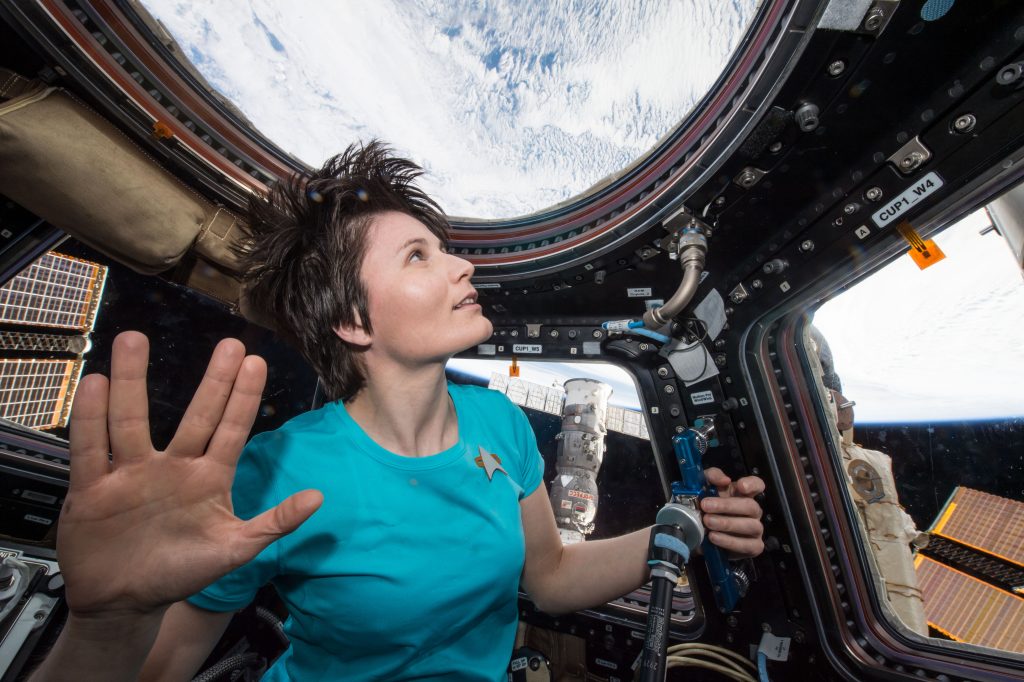

Il 23 novembre 2014 Samantha parte a bordo della navetta Soyuz TMA-15M dal cosmodromo di Baikonur, direzione ISS. La sua missione, chiamata Futura, durerà 199 giorni: all’epoca, il soggiorno più lungo nello spazio mai compiuto da una donna europea.

A bordo della Stazione Spaziale Internazionale, Samantha conduce più di 200 esperimenti, molti dei quali italiani, in settori che spaziano dalla biologia all’ottica, dalla fisiologia umana alla robotica.

Ma la sua vera forza è nella capacità di raccontare lo spazio: pubblica regolarmente aggiornamenti su Twitter, gira video educativi, partecipa a campagne ESA con studenti e studentesse di tutta Europa. Così facendo, rende la ricerca visibile, viva, dialogante.

Lo spazio non è un luogo isolato

Uno degli aspetti più potenti del lavoro di Cristoforetti è l’impegno nel collegare il mondo dell’esplorazione spaziale con i bisogni e le sfide della Terra.

In molte interviste e interventi, ha sottolineato come la prospettiva dallo spazio — vedere il pianeta come un tutto fragile e connesso — alimenti una coscienza ecologica e civile profonda.

Durante la sua seconda missione nel 2022, denominata Minerva, Samantha diventa la prima donna europea a comandare la ISS. Anche in questa veste, continua a coltivare un dialogo diretto con il pubblico, con un’attenzione particolare ai giovani e alla questione di genere nelle STEM.

La cultura come strumento di volo

Cristoforetti ha sempre integrato il suo profilo tecnico con una solida formazione umanistica. Parla diverse lingue, ama la letteratura e cita spesso scrittrici e scrittori nei suoi post. Il suo libro, Diario di un’apprendista astronauta (2018), non è solo una testimonianza biografica, ma un saggio narrativo sulla formazione scientifica, sulla fatica dell’addestramento e sull’umanità delle missioni spaziali.

Questa capacità di ibridare sapere tecnico e pensiero critico è ciò che la rende un modello unico. Non è una scienziata “in vetrina”, ma una donna che restituisce senso al suo lavoro attraverso il racconto, la riflessione, il confronto.

Un modello necessario

La storia di Samantha Cristoforetti è importante non solo per ciò che ha fatto, ma per come l’ha fatto. Con trasparenza, serietà, ironia, umiltà. Con un impegno attivo nella comunicazione scientifica e nell’accessibilità del sapere.

In un panorama dove le STEM faticano ancora ad attrarre ragazze e donne — per mancanza di rappresentazione, per stereotipi culturali, per disuguaglianze strutturali — figure come Samantha sono fondamentali.

Non sono eccezioni da ammirare, ma precedenti da normalizzare.

Perché raccontarla all’Ada Lovelace Day

Il nostro progetto, nato per dare visibilità al contributo femminile nella scienza e nella tecnologia, trova in Samantha Cristoforetti una delle incarnazioni più vive e potenti del nostro tempo.

Lei rappresenta quella fusione di storia, innovazione e partecipazione che l’Ada Lovelace Day vuole celebrare e diffondere.

Parlarne non è omaggio, ma necessità: perché i modelli contano, e il futuro ha bisogno anche delle sue voci.

✨ L’Ada Lovelace Day è anche questo: raccontare le storie che servono. Quelle che accendono immaginazione, motivazione e possibilità.

🌍 Segui il progetto su adaday.it per altri articoli, approfondimenti e voci dal mondo STEM. Se hai suggerimenti, scrivici ald@mupin.it